もものすけは映画『AKIRA』が大好き。

リバイバル上映される度に劇場に足を運び、セリフをバク夫と掛け合って遊ぶこともしばしば。

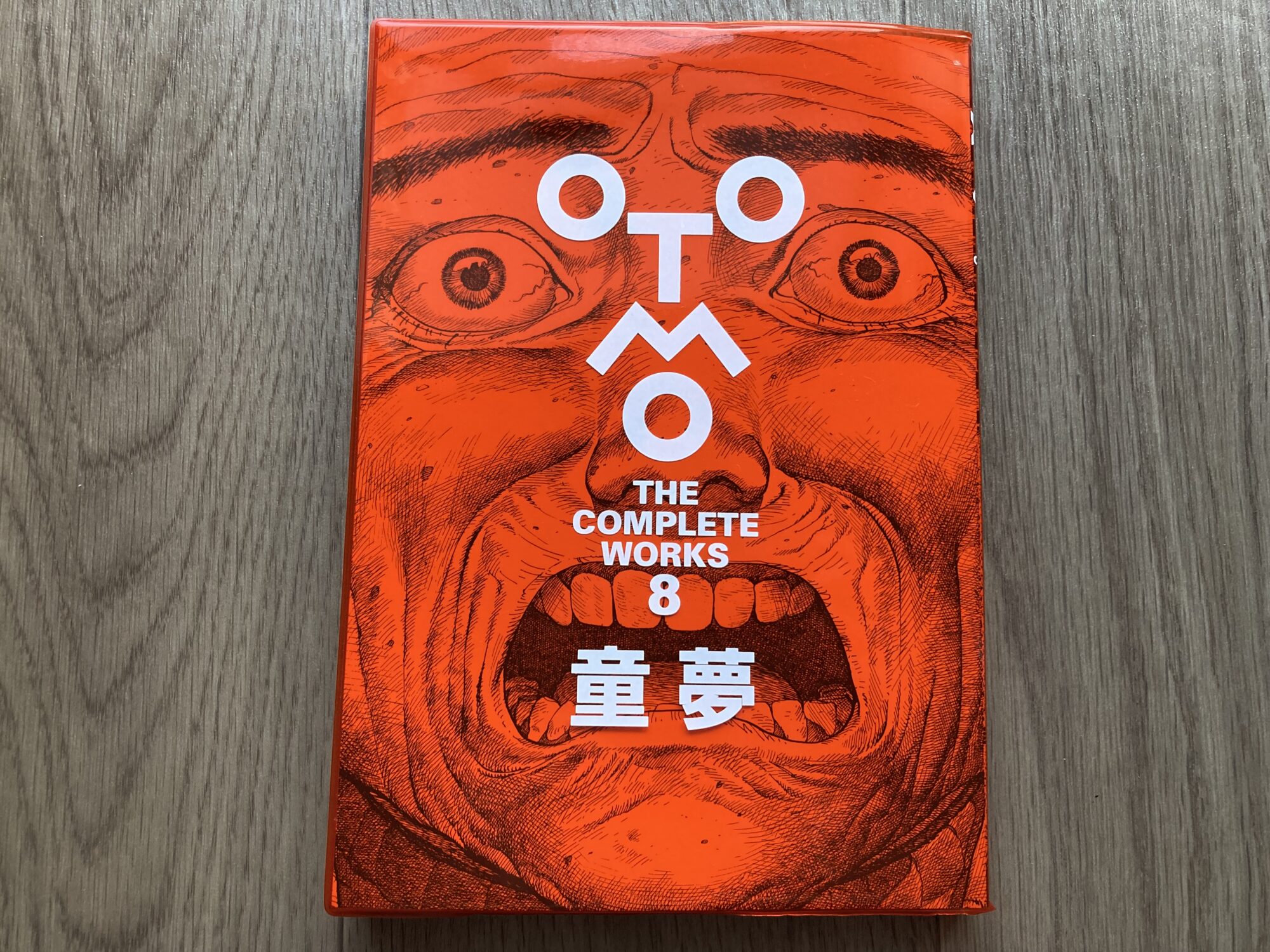

だから当然、大友克洋の名作『童夢』の存在も知ってはいた。

知ってはいたが、読んだことはなかった。

そんなある日――2025年3月。NHK漫勉の大友克洋回でなんと『童夢』の原稿が紹介されるという。

これはヤバい。未読のままではもったいない。これは読むしかない、予習しなければ……。

そう思って読んだ。そして、猛烈に後悔した。

なぜ、もっと早く『童夢』に出会わなかったのか。

なぜ、10代の頃に読んでおかなかったのか。

後悔の波がもものすけを襲った。

本記事では、『童夢』を大人になってから初めて読んだオタク・もものすけの、ちょっと切ない感想と、その理由について語っていく。大友克洋を知らない人も、ぜひついてきてほしい。

『童夢』を読んだのに衝撃が少なかった理由

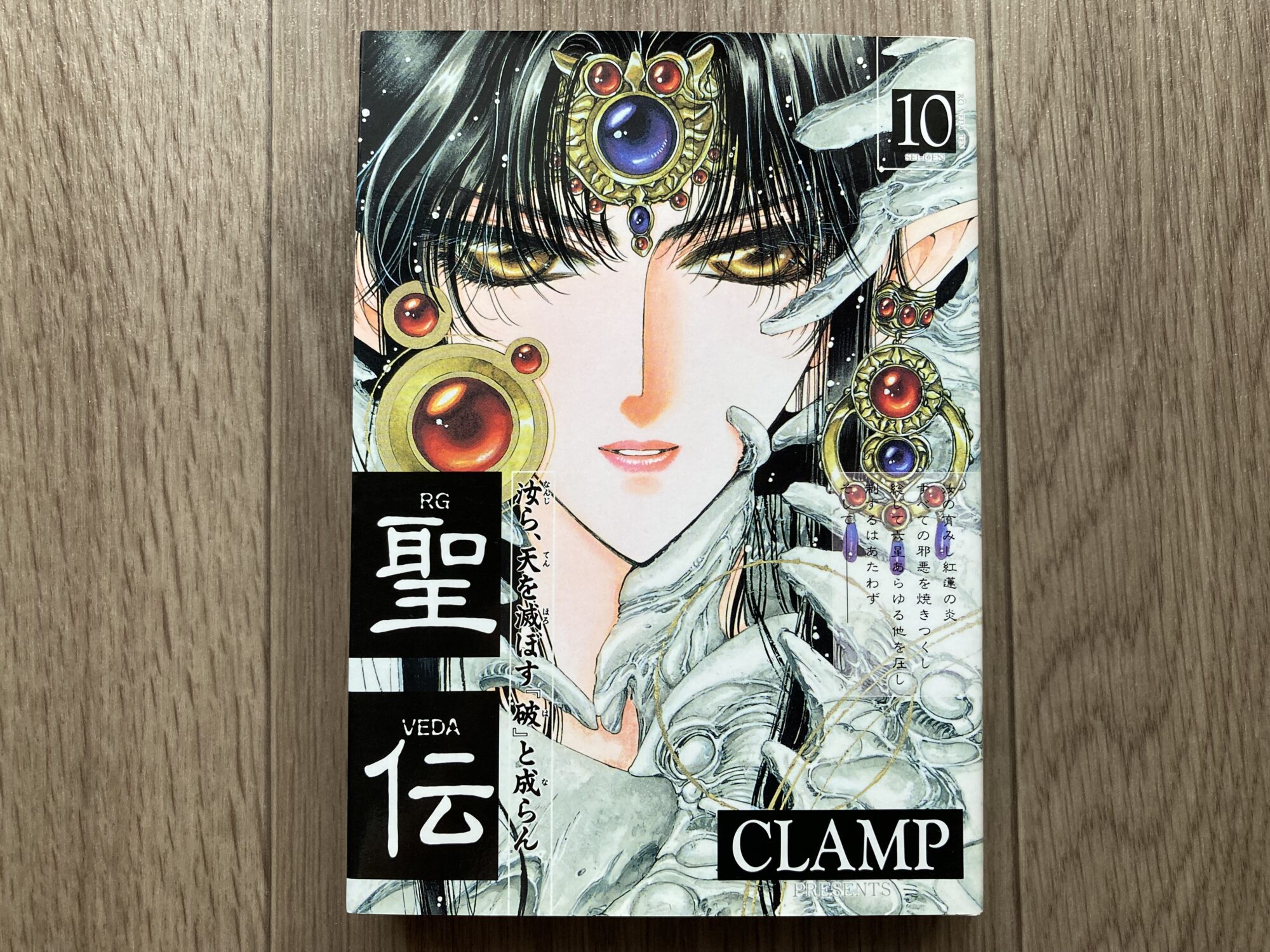

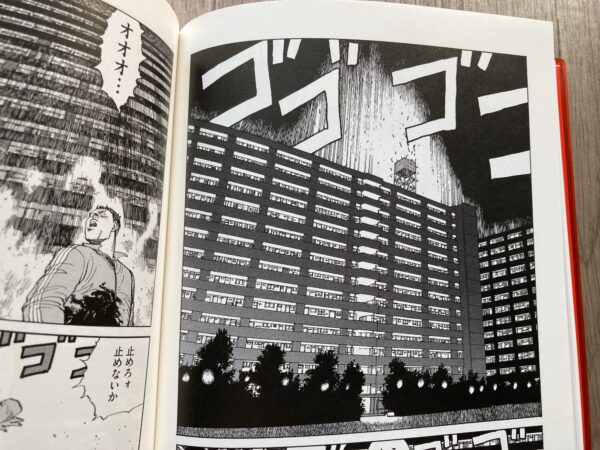

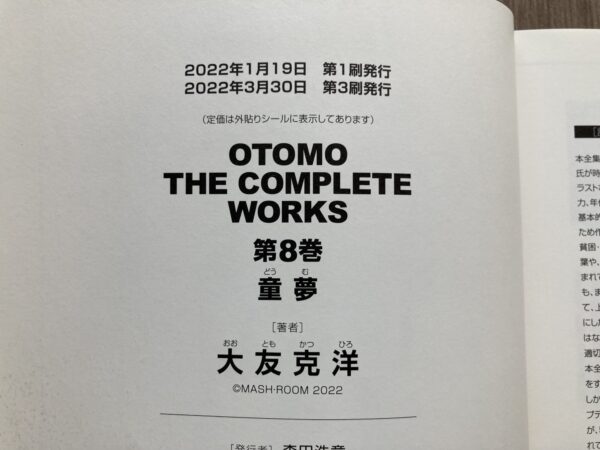

そもそも『童夢』とは、大友克洋先生の代表作のひとつ。1980年から1981年に雑誌連載された。

郊外の巨大団地を舞台に、超能力を持つ少女と老人が対峙する、超能力×サスペンスな物語だ。

ももちゃん

最近、後悔ばっかり

ダネ・・

そうなの・・・

悲しいデス・・

もものすけも、漫勉に出演していた他のいろんな漫画家さんたちのように、

「非常に衝撃的でしたね(タメ息)」とか、

「人生が変わりました」とか言って興奮したかった・・。

でも、それが出来なかった・・。

思っていたよりもサクッと読めてしまったからだ。

驚きやインパクトを感じることが、少なかった。

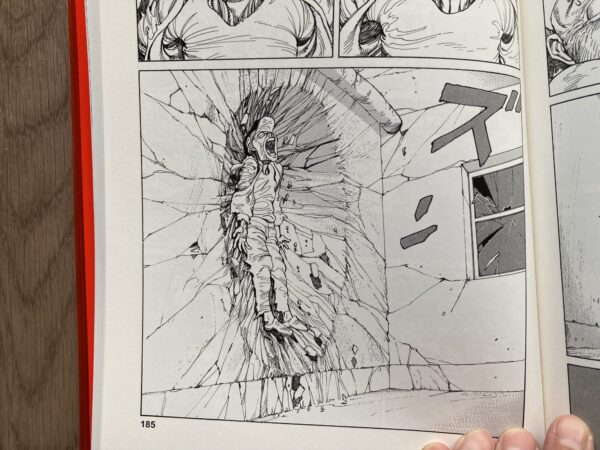

例えば、あの有名な“壁にめり込む”超能力描写。

確かに当時としては衝撃だったのだろう。でも、今の時代ではよく見る表現な気がして、特別新しくなかった・・。

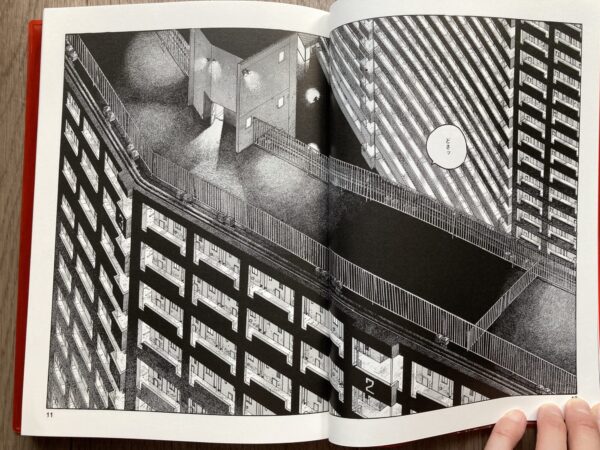

また、背景や建物のディテールが驚異的で異常に細かい点。

凄い。これは間違いなく凄い。

もものすけも絵を描くので、その凄さはよく分かる。真似しようと思っても到底描けない。

それでも、今や“写実的な背景”は珍しくない表現になってしまった気がする。

さらに、巨大な団地という舞台設定。

かつて田舎に住んでいた頃なら、「なにこの団地!別世界すぎてワクワクする!」と感じたかもしれない。

でも今は東京の団地を見慣れてしまっていて、“事件が起きそうな異空間”というより、ただの住宅地にしか見えなかった。

そう、『童夢』が放たれた当時の“衝撃”を、もものすけは体感できなかったのだ。

“大友以降”の世界を当たり前に生きてきた自分

よく「大友以前/以降」という言葉がある。

『童夢』や『AKIRA』が出てきたことで、漫画・アニメ・映像表現が一変したという話だ。

もものすけは、その“以降”の世界で生きてきた。つまり、大友克洋の影響を色濃く受けた作品たちを、あたりまえのように摂取してきた。

だから、“始まり”を見ても、インパクトが薄れてしまった。

たとえば、エヴァの綾波レイ。あの登場はもものすけにとって超衝撃だった。

無口で、感情が見えないヒロイン。アニメ1話につき一言二言しかしゃべらない。

なにが?

どうして?

当時のヒロインといえば、明るく元気でおしゃべりな子(例:アスカ)が主流だった。

しかも声が林原めぐみ!あの『スレイヤーズ』のリナ=インバースや『らんま1/2』の女らんまを演じていた、あの林原さんが喋らない?!

綾波レイの登場は、アニメ史に残る“異物”だった。

でも、それ以降「綾波系ヒロイン」が大量発生し、今やテンプレになった。

そしてその結果、今の若い人にとっては「ヒロインってこういうものでしょ?」という認識になってしまっているのではないかと思う。

もものすけにとっての『童夢』は、まさにそれ。

「前からこうだったんでしょ?」という感覚。

自分にとっては『童夢』は“初体験”であっても、既に身体が『童夢』が発明した表現に慣れてしまっていた。

衝撃を感じられなかったのが、本当に悔しい。

出会うなら早ければ早いほど良い

『童夢』の話に戻ろう。

今回のOTOMOワークスの企画によって、ようやく『童夢』と出会う機会が訪れた。長らく絶版だったらしく、それは本当にありがたい。

でも――

すでに感性が錆びてしまっていた。驚かない体になっていた。

たくさんの“大友フォロワー”を通ってきてしまったせいで、本家の凄さを感じにくくなっていた。

もし10代のもものすけが『童夢』に出会っていたら、きっとこう思っていたはずだ。

自分も超能力

使えるように

なるかも・・!!

完全にイタイ子どもだった可能性がある・・。あるが、そうなっていたら、きっと今とは違う視点で表現が出来ていたかもしれない。

今回の教訓はひとつ。

出会いは、早ければ早いほどいい。

作品が新鮮なうちに、自身の体験が少ないうちに、“その瞬間”に触れることができれば、人生が変わるかもしれない。

それは劇薬かもしれない。火傷するかもしれない。

でも、それでしか得られない衝撃がある。

実際、出版当時の『童夢』に出会ったせいで、漫画家になる夢を諦めた人もいるらしい。

そのくらいの衝撃を、もものすけはもう体験できないのだ。

その衝撃こそが、人生のスパイスだ。

なくても生きてはいける。でも、あれば人生はもっと楽しくなる。

同じ景色も、同じ経験も、一味違って見えるはず――。

『童夢』は、できれば“衝撃”を体験できるうちに読むべき作品だった

『童夢』は今読んでも圧倒的に凄い。

建物や超能力の描写、演出、構図、すべてが異常なレベルで完成されている。

でも、だからこそ、もものすけは思ってしまった。

もっと早く

出会っていれば

なぁ・・

出会うタイミングで作品の受け取り方は大きく変わる。

もしかしたら、もものすけのように“遅かった・・”と感じる人もいるかもしれない。

でも、それでも、今からでも読む価値はある。

なぜなら、自分が通ってきた表現や作品を振り返る“座標軸”になってくれるはずだからだ。

「ああ、自分は“以降の世界”に生きてきたんだな」と気づけるだけでも、『童夢』は特別な一冊になる。

▼こちらもどうぞ!